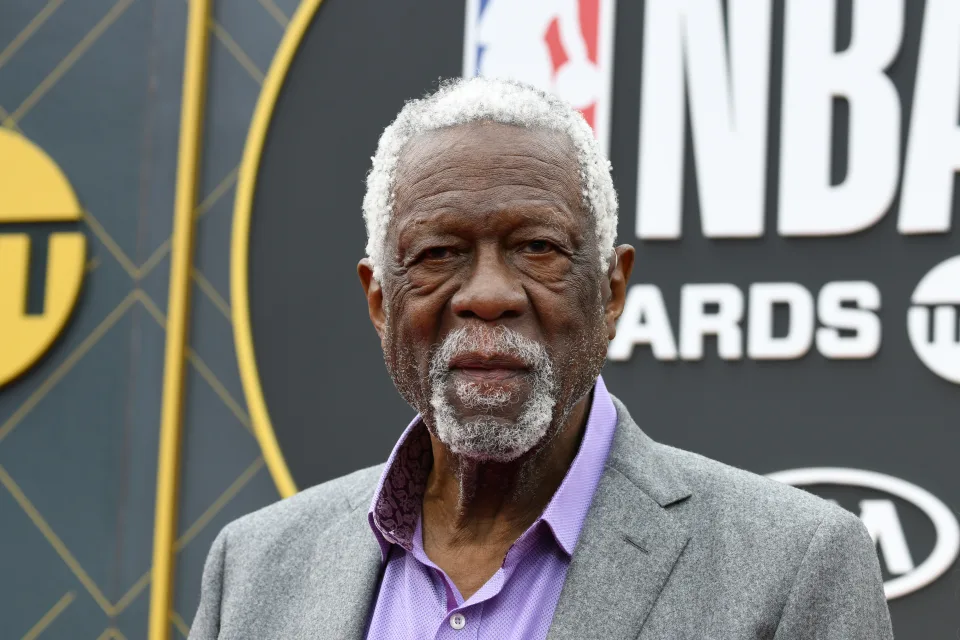

A menudo se dice que comparar jugadores y épocas es imposible en el deporte profesional. Es una verdad como un templo. Ahora bien, en toda disciplina se cuelan jugadores irrepetibles, que sirven de baremo, de listón, para todos los que vienen después. Jugadores que cambian el juego sea por su calidad, por su perseverancia, por sus victorias o por su compromiso social. Los que nos enganchamos al baloncesto, y particularmente al baloncesto estadounidense a partir de los años ochenta, tenemos nuestros propios ídolos: Magic Johnson, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry… ninguno de ellos, a la altura histórica de Bill Russell, fallecido ayer a los 88 años.

Sin Russell no se pueden entender demasiadas cosas. De entrada, no se pueden entender los Celtics de los 50 y 60, aquel equipo que jugó once finales y ganó diez anillos entre 1956 y 1967. Salvo el primero, en todos ellos participó Russell, el hombre que cambió la manera de concebir el propio deporte: de un continuo correcalles de bases corriendo el contraataque y buscando penetraciones salvajes a un juego dominado desde la altura, la defensa y la protección del tablero propio. Russell hizo suya la famosa frase de “el ataque gana partidos y la defensa gana campeonatos” y se fue hasta los once como jugador, los dos últimos compaginando sus funciones con las de entrenador tras la retirada de Red Auerbach.

Russell, campeón olímpico en 1956 y campeón universitario en 1955 y 1956, desmontó el mito del jugador negro que solo sabía saltar y correr. Russell era una enciclopedia sobre la cancha, capaz de destacar en un equipo de estrellas y a la vez capaz de sacar de quicio a cualquier estrella rival. Sus duelos con Wilt Chamberlain, primero en Philadelphia y luego en California, están entre los más recordados de la historia de la NBA y en todas las ocasiones, el vencedor fue el menos espectacular, el más sobrio, el que mejor sabía cómo sacar partido de sus capacidades.

Russell fue un ídolo de color en una ciudad de orgullo irlandés y pulsiones racistas. Russell, junto al propio Chamberlain, junto a Elgin Baylor, a Sam Jones, a Oscar Robertson y a tantos otros desheredados de la segregación que aún tenían que pedir perdón por existir en los años sesenta cuando cruzaban la barrera del Missisipi -y no solo- siempre se mostró comprometido con sus derechos y los de su raza. Hasta su llegada, la gran mayoría de los ídolos del baloncesto eran blancos -Mikan, Petit, Cousy, Schayes, Sharman…-. Como decía el propio Russell con cierta retranca, lo habitual en su época era que solo jugaran dos negros en el quinteto inicial, tres si el partido se jugaba fuera de casa… y cuatro si el equipo iba perdiendo.

La NBA tal y como la entendemos desde esos mismos años ochenta, con su pulsión competitiva y su arraigo entre la comunidad afroamericana, no habría sido posible sin Russell porque Russell demostró que los negros no solo podían jugar y jugar mejor que nadie, sino que podían ganar. Y esto se trata de ganar a fin de cuentas, no lo olvidemos. Se acabó ser una atracción de feria a la que insultar, intimidar o golpear en según qué campos. Russell, con su enorme presencia, con su inteligencia sobre la cancha y fuera de ella, con su prodigioso sentido común, demostró a los intolerantes hasta qué punto sus prejuicios tenían pies de barro.

Sí, Russell fue lo más parecido a un “activista” que uno podía permitirse ser en aquellos tiempos. Formó parte de la famosa marcha sobre Washington junto a Martin Luther King, apoyó a Muhammad Ali en su negativa a luchar en Vietnam y se negó a jugar allá donde la discriminación siguiera vigente, como sucedió en el famoso boicot de Lexington, Kentucky, cuando un restaurante se negó a servir a los jugadores negros de los Celtics y estos se negaron a jugar ante la desesperación de los organizadores y la complacencia de Red Auerbach.

Su lucha por los derechos de los suyos no se limitó al color de la piel sino que la extendió a sus compañeros de profesión. Russell formó parte del núcleo de jugadores que se negó a disputar el All Star de 1964 hasta que la liga no se comprometiera a implantar un plan de pensiones al que acogerse después de la retirada. Aquel era el primer All Star que se iba a televisar a nivel nacional y a punto estuvo de no celebrarse. Como siempre, Russell se salió con la suya.

Porque, al fin y al cabo, si por algo hay que recordar a Russell es por su tenacidad. Más allá de los once anillos conseguidos, queda un registro apabullante: diez veces tuvo que jugar el séptimo partido de una eliminatoria y diez veces ganó su equipo ese partido, con un promedio de 29,3 puntos; 18,6 rebotes y 3,7 asistencias para el pívot. La última de esas diez veces fue a la sazón su último partido como profesional en 1969: en el recién estrenado Forum de Inglewood, ante los Lakers de Jerry West y Wilt Chamberlain y con todos los pronósticos en su contra. Jack Kent Cooke, el propietario de la franquicia angelina, lo tenía todo preparado para la celebración del anillo y llegó Russell (junto a Don Nelson) y le aguó la fiesta.

Se dice de Russell que siempre vestía de negro en esos partidos decisivos porque se veía como el enterrador de las esperanzas del contrario. Russell fue Kareem antes de Kareem y fue Jordan antes de Jordan. Russell lo fue todo, incluido el primer entrenador negro de cualquiera de las grandes ligas estadounidenses, y permitió a su vez que sus sucesores pudieran mirar al éxito a los ojos. La muerte de Russell llega apenas tres años después de la de John Havlicek, dos después de la de Tom Heinsohn y unos meses después de la de Sam Jones. Todos ellos compañeros en un equipo imposible de igualar. Un equipo que sigue siendo el referente al que enfrentarse en términos históricos, el que fraguó la NBA tal y como la entendemos.